Xanthium strumarium L., 1753

Asteraceae

La lampourde glouteron (Xanthium strumarium) ressemble beaucoup à d’autres espèces de lampourde, telles que Xanthium macrocarpum ou Xanthium orientale, et dans une moindre mesure, à Xanthium spinosum, qui est caractérisée par des épines prononcées.

Noms familiers

Lampourde glouteron, Herbe aux écrouelles

Description botanique

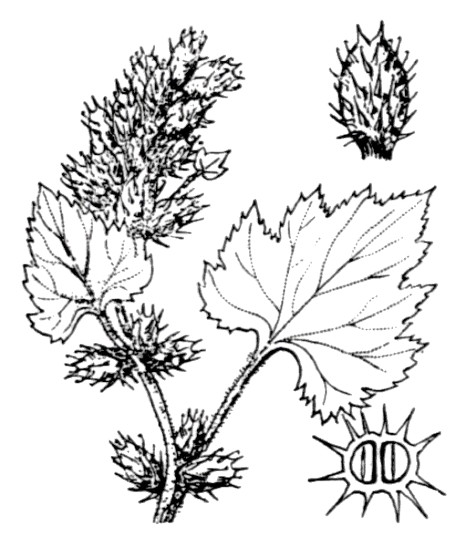

La lampourde glouteron (Xanthium strumarium L.) est une plante annuelle mesurant entre 30 et 80 cm de hauteur. Sa tige est robuste et très ramifiée dès la base.

Les feuilles grisâtre sont longuement pétiolées et présentent une texture pubescente rugueuse. Leur forme est triangulaire, avec une base cordiforme, et elles sont découpées en 3 à 5 lobes anguleux et dentés.

Les fruits, regroupés en amas, ont une forme ovoïde et mesurent entre 12 et 15 mm de long. Ils sont verdâtres et pubescents. Leur surface est hérissée d’épines droites, crochues à leur extrémité.

Biotope

La lampourde glouteron se développe dans les vallées alluviales, les décombres, les lieux vagues et les champs cultivés.

Indicateur du sol et son milieu

La lampourde indique des sols perturbés, compactés et riches en azote, fréquente dans les milieux anthropisés. Elle est également favorisée par la pollution aux pesticides et se développe souvent sur des terrains remaniés après des inondations.

Usage médicinal

Xanthium strumarium aurait des propriétés diurétiques, antibactériennes, astringentes et hémostatiques. Toutefois, en raison sa toxicité son usage n’est pas recommandé.

Usage culinaire

La lampourde glouteron est toxique et impropre à la consommation. De plus, elle pousse souvent sur des sols pollués.

Sources :

1. inpn.mnhn.fr – Inventaire national du patrimoine naturel

2. tela-botanica.org – Réseau des botanistes francophones

3.« L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales » – volume1 p329 – Gérard DUCERF. Edition Promonature