Origanum vulgare L., 1753

Lamiaceae

Petite histoire

L’origan (Origanum vulgare L.) est parfois appelé marjolaine (Origanum majorana L.), mais bien qu’ils appartiennent à la même famille des Lamiacées, ce ne sont pas la même espèce. L’origan se trouve très couramment à l’état sauvage, tandis que la marjolaine est plus souvent cultivée.

Noms familiers

Origan commun, origan vulgaire, marjolaine sauvage, marjolaine bâtarde, marjolaine vivace, thé rouge, thym de berger.

Description botanique

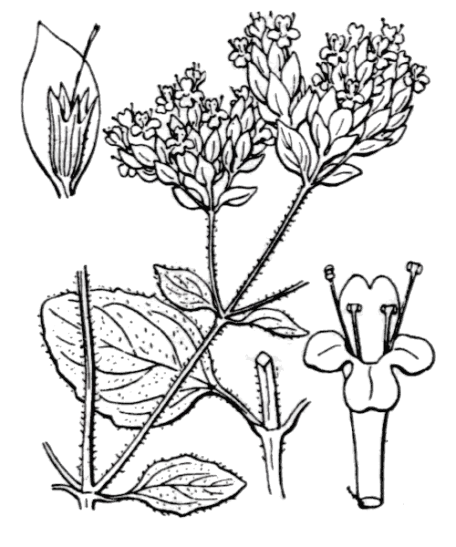

L’origan (Origanum vulgare) est une plante vivace mesurant de 30 à 80 cm de hauteur, poilue et souvent teintée de rougeâtre, avec un parfum aromatique évoquant celui du thym. La tige est dressée et ramifiée.

Les feuilles opposées sont pétiolées, ovales, et présentent des bords denticulés.

Les fleurs, de couleur rose, forment des panicules au sommet des rameaux. Les bractées, larges et lancéolées, sont d’un rouge violet et dépassent le calice. La corolle est bilabiée, avec un tube saillant. La floraison se déroule de juillet à septembre.

Le fruit est un tétrakène, composé de quatre nucules ovoïdes, situées à la base du calice persistant.

Répartition

L’origan est réparti principalement en Europe et en Asie. Elle a également été introduite à La Réunion.

Biotope

Origanum vulgare se développe dans les prairies, les friches, les zones rocailleuses et les bords de chemins.

Indicateur du sol et son milieu

L’origan est une espèce mésoxérophile, elle préfère des conditions de sécheresse modérée, et neutrocalcicole, elle se développe bien dans des sols neutres à légèrement alcalins, souvent riches en calcium.

Usage médicinal

Origanum vulgare possède des propriétés médicinales antimicrobiennes, antioxydantes, anti-inflammatoires, digestives et antispasmodiques.

Usage culinaire

L’origan est largement utilisé en cuisine, sur les sauces, les viandes, les légumes, les soupes et les pizzas, grâce à son goût parfumé et légèrement piquant.

Sources :

1. inpn.mnhn.fr – Inventaire national du patrimoine naturel

2. tela-botanica.org – Réseau des botanistes francophones

3.« Petite flore de France, Belgique, Luxembourg, Suisse » – Page 217 – Régis THOMAS, Davis BUSTI, Margarethe MAILLART – Edition Belin:

4. « L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales » – volume1 p234 – Gérard Ducerf. Editions Promonature